樹木葬のルーツ?昔にもあった樹木葬

現代では「樹木葬」が自然に還る埋葬方法として注目を集めていますが、実は1600年代にもこのような自然を尊重する埋葬方法が存在していました。茂木藩(細川家)の墓所では、墓石を使わずに杉の木を墓標として利用していました。この形式は他の藩ではほとんど見られず、非常に特異なものです。

※平安時代までの一般の人たちの風習だと遺体は風葬や野晒しが一般的でした。

茂木藩の歴史と細川家の背景

茂木藩は、1610年(慶長15年)に細川興元によって設立されました。1615年の大坂夏の陣で茂木藩は大きな役割を果たし、その功績により領地が拡大されました。その後、茨城県へ移住し、「谷田部藩」とも呼ばれるようになりました。代々細川家が茂木藩を治め、9代目藩主の細川興貫は、幕末から明治にかけて藩の財政改革に尽力。明治維新後、華族としても活動しました。

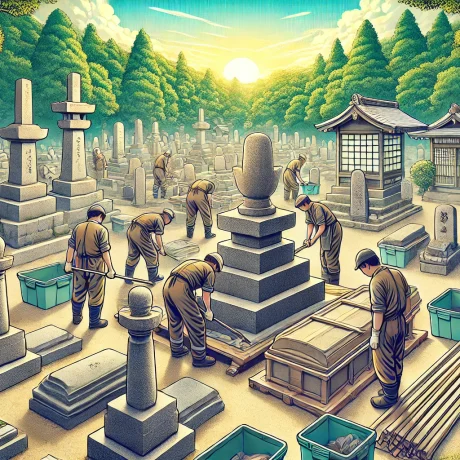

能持院の墓所と茂木藩細川家の墓

能持院の参道正面には本堂があり、その右手に庫裏、左奥には杉の木々が並び、茂木藩主の墓所があります。この墓所は、初代藩主の興元から9代藩主の興貫までが眠る場所で、ここでは一般的な墓石の代わりに杉の木を墓標としています。また、廟の前には、藩主たちの没年月日が刻まれた石灯籠が設置されています。

https://www.town.motegi.tochigi.jp/motegi/nextpage.php?cd=408&syurui=2

このような形式の墓所は、禅寺にふさわしい静かで荘厳な雰囲気を持ち、細川家の威厳と栄光が静かに伝わってくる場所です。

一人一人に合ったお墓を

人々は昔から、信仰や価値観に合わせた埋葬方法を大切にしてきました。弊社は、お客様一人ひとりに合った供養やお墓の提案、また改葬のお手伝いを行っています。何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

コメント